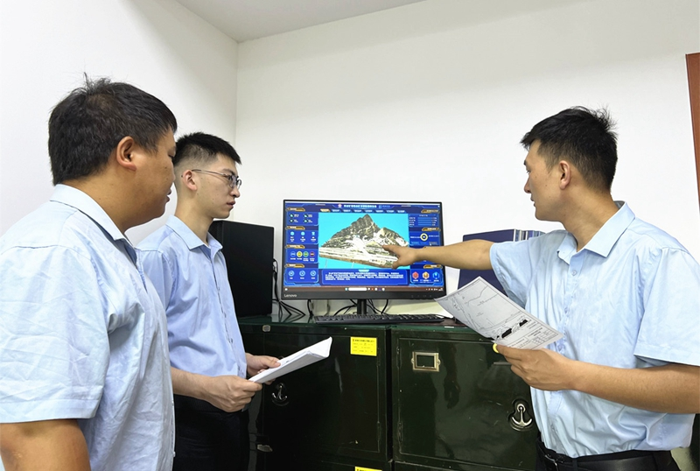

走进韩城矿业公司象山矿井的综合调度指挥中心,一块巨大的电子屏引人注目。屏幕上,矿井巷道网络清晰可辨,不同颜色标识的煤层如地层切片般层次分明,醒目的断层线纵横其间。地质副总王赟轻点鼠标,视角瞬间深入地层,展示着采掘工作面的地质构造细节。

“过去摸清地下情况,主要靠经验推断和有限的钻探数据,像‘盲人摸象’。”王赟指着屏幕感慨道,“现在有了这套智能地质保障系统,地质情况透明多了!”

这份“透明”来之不易。象山矿井属水文地质条件复杂,煤与瓦斯突出矿井,水害、瓦斯、断层等隐蔽致灾因素时刻威胁着安全高效开采。如今,一套融合了物联网、三维建模与大数据分析的智能地质保障系统正在改变这一切。

从“经验猜”到“精准看”

变化始于井下探测装备的升级。在掘进头,职工操作着先进的履带式全液压定向钻机向未知区域钻进。这些设备不仅能实现长距离定向钻进,更配备了钻孔轨迹测量装置和矿用本安型摄像仪,将前方岩层的图像和轨迹数据实时回传。配合矿用瞬变电磁仪、音频电透视仪等设备,对掘进工作面前方地质构造、煤层起伏、煤层厚度以及可能的富水区进行高精度、远距离的综合探测。

“你看这个采煤工作面的模型。”地质测量部部长郭璐将三维地质模型放大展示,“我们通过地质雷达、槽波地震、音频电透视等技术进行全方位探查,对异常区域再用钻探验证。以往靠经验推测,精度有限;现在构建的三维地质模型精度达到了50厘米左右。”轻点键盘,模型瞬间生成任意角度的地质剖面图,复杂的地质关系一目了然,这大大提高了地质预报的准确性,为智能采掘设备的路径规划和自适应截割提供了精准地质依据。

从“事后救”到“事前防”

灾害防治领域的进步同样显著。在该矿,一套矿井突水监测预警系统正发挥着关键作用。其核心原理是当采掘活动或构造应力等因素导致底板岩层破裂,可能形成导水通道时,岩体破裂产生的微弱震动会被预先埋设在采掘空间周围的高灵敏度检波器捕捉。

“这相当于给岩层安装了灵敏的‘听诊器’。”负责水文地质的副部长雷鸽解释道。系统通过计算震源到达不同检波器的时间差,精确定位岩体破裂的位置和能量,从而动态监测导水通道的孕育和发展过程。与此同时,矿井水文动态监测系统对主要含水层进行实时监测。一旦监测数据出现异常或微震事件预示风险,系统会立即触发报警与预警功能。

更智能的是,系统具备应急联动能力。当预警信息发出,综合智能化监测平台能根据涌水量预测等情况,自动开启主排水系统。这种“主动预防”的模式,显著提升了矿井应对水害的能力。

从“信息孤岛”到“地质云图”

智能地质系统的强大“大脑”,是一个集成了多源数据的煤矿专业GIS平台。它打破了地测、生产、安全等部门间的数据壁垒,将海量的地质勘探数据、实时监测信息、井下工程进度等统一整合,构建了包含巷道、煤层、断层、采空区、积水区、工作面等多属性的高精度三维地质模型。

“过去查资料要翻找不同的图纸和记录本,现在登录系统,‘一张图’上全都有。”地测部门的工作人员深有体会。通过这个平台,用户可以轻松进行三维可视化展示和漫游,直观掌握全矿井的地质与生产状态。

系统的特色功能也在实践中大显身手:二三维联动能够帮助技术人员及时展示井下采掘动态仿真模拟;空间分析做到基于三维模型进行地质构造评价、隐蔽致灾因素的三维分析与预报,辅助安全决策;水灾淹没模拟可用于辅助进行水灾应急救援演练和新工人安全培训,让抽象的灾害过程变得直观可感。

从“辅助参考”到“指导核心”

“这套系统的核心价值,是让地质工作从后台支持真正走向了生产指导的前台。”总工程师总结道。智能地质保障系统上线运行后,因地质不明导致的生产停滞大幅减少,灾害防控更加精准主动。

更重要的是,它深刻改变了生产模式:采掘方案的设计与优化可以充分依托高精度三维地质模型和超前探测结果;地质预报和水文预警信息成为指挥安全生产的“导航仪”;地测数据与生产、安全信息的深度融合,为矿井“监测、控制、管理”一体化提供了坚实的地质基础。

离开综合调度指挥中心,屏幕上那幅精细的“地下透明画卷”仍在流转。曾深埋地下、充满未知风险的地质构造,如今通过数字技术清晰地呈现在人们眼前。从“经验摸索”到“透明开采”,象山矿井的智能地质保障系统,正为煤矿的安全高效和智能化建设铺设一条看得见、摸得着的“透明”之路。(严改丽 杨家俊)