近日,彬长矿业小庄矿在回采工作面防治水领域创新实践“三维智控”管理模式。该模式通过测量数字化、建模可视化、调控精准化的全流程升级,构建起防治水工作的“数字防护网”,为矿井安全高效开采提供了可复制的精细化管理样本。

传统防治水“老办法”遇新挑战

在以往回采作业中,面对水上系统问题,该矿主要依赖“抬刀造梁挡水”“提速甩水”等传统手段。这类“经验型”方案不仅缺乏系统性,人工测量误差率高达15%,单次治水往往需要投入30人次以上,耗时长达2周,且积水区域预判准确率不足50%,成为制约精细化管理的突出瓶颈。

“就像摸着石头过河,全靠经验撑着,既耗力又担风险。”该矿地测防治水管理部负责人介绍,随着开采深度增加,水文环境复杂化,传统治水模式的局限性日益凸显,倒逼技术革新势在必行。

从“数据采集”到“智能决策”的三维突破

数字测绘“织密监测网”。引入高密度动态监测体系,将工作面测点间距从10架优化至5架,构建起覆盖全区域的底板高程“数据池”。通过实时采集超1000条底板标高数据,动态生成带时间轴的二维走势线形图,实现了工作面底板“米级精度”的实时监测,让每一处地形变化都清晰可查。

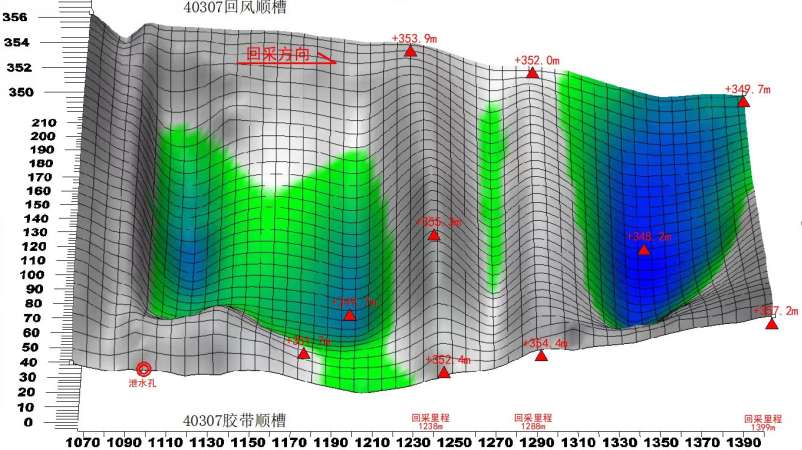

立体建模“看透水路径”。依托南方CISS、MAPGIS等专业软件,将历史监测数据“翻译”成三维立体模型。这套精度达0.1米的“数字沙盘”,不仅能直观呈现采空区水径流路径、预测90%以上的涌水风险区域,更能通过水文模拟提前预警积水趋势,让防治水工作从“被动响应”转向“主动预判”。

精准调控“下好智能棋”。基于三维模型数据,矿区开发“三段式”智能设计系统,在面内区段,单架抬落刀精度控制在±2厘米;在面内全线,径流路径模拟误差小于3%;在回采区段,治水方案自动生成效率提升80%。同时建立“测量—设计—验证”闭环机制,每推采20m即进行测绘验证,动态修正参数,确保治理方案精准落地。

安全与效率的“双提升”

“三维智控”模式实施以来,采空区水径流路径、工作面涌水点(区域)一目了然,使采空区水涌水路径及路径形态、工作面涌水区域变化规律以及当前工作面处在涌水径流通畅区还是易积水区,均能实时掌握。

根据面内区段、面内全线、工作面回采区段的抬刀落刀设计,形成设计图,精准指导工作面底板走势调整与构筑,并在抬、落刀期间及改造径流路径期间,做到每架分配具体抬、落刀参数,让抬、落刀治水工作趋向精细化。该模式实施以来,原煤含水率从14%降到12%以下,水上系统程度及频次明显下降。由于水上系统造成的胶带巷水煤泥清理工作量大幅降低,每个圆班节约人工10个以上,实现“治”“效”双赢。

“从‘汗水治水’到‘智慧治水’,背后是科技赋能的力量。”下一步,该矿将推动防治水系统与矿井智能调度平台深度融合,让数据“会说话”、让治理“有预判”,持续擦亮精细化管理的“金字招牌”。(王谦)